Проект брянской газеты «Красногорская жизнь» газеты «Фотографируют наши читатели»

Фото семьи Ушаковых из Красной Горы

Материал был подготовлен в рамках мероприятий проекта, реализуемого Брянской региональной общественной организацией «Ассоциация сестринского персонала Брянщины (БРОО АСПБ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Брянск. 2025г.

Село Заборье Красногорского района Брянской области.

(история до 1917 года)

История населенного пункта как история человека сочетает и взлеты, и паденья. Многое зависит от людей, которые поселились на особом месте. Многое зависит от соседей и занятий населения. Меняются исторические эпохи, меняется и облик поселения.

В статье пойдет речь о небольшом населенном пункте. Сейчас это несколько домов, зарастающие деревьями. Есть еще дорога, но мало по ней проезжает машин. Разбирая информацию о населенных пунктах, столкнулся с ситуацией, когда несколько мест назывались одинаково. Помогло изучение источников, материалов краеведов. Часто переплеталась история Смоленщины, Ленинградской области, районов Беларуси. Многие пункты основаны на Литовско – Русском Порубежье. Строились укрепленные крепости поселки на месте, где есть река, лес – бор, как защита и строительный материал для острога. Такое место и выбрали казаки для стана на тревожном участке границы.

Краткий анализ используемых источников. Для ответа на основные вопросы исследования привлекались материалы архивов.

Государственный архив Брянской области (далее ГАБО). Это фонд 251. Опись

Государственный архив Черниговской области (далее ГАЧО). В настоящее время архив ГАЧО не работает. С 2014 года на государственном уровне запрещена работа в архиве российских исследований. Но, благодаря усилиям краеведов, которые вели исследовательскую работу на протяжении нескольких десятилетий, стали доступны оцифрованные документы, микрофильмы, размещенные на сайте

Всероссийского Генеалогического Древа (https://forum.vgd.ru/792/104301/0.htm) Нами использованы папки с микрофильмами, которые собрали участники форума

-ГАЧО ( https://drive.google.com/drive…_yXfj8z6xt )

Украинские архивы (https://drive.google.com/drive…X3RUrhN9eb)

Заборье — село Красногорского района Брянской области, Макаричского сельского поселения, в 12 км к северо-востоку от Красной Горы, на реке Олешне в 2 км от ее впадения в р.Беседь. Упоминается с первой половины XVI века; в XVIII веке — село, владение Киево-Печерской лавры, в составе Попогорской волости (на территории Новоместской сотни Стародубского полка). Село было одним из опорных пунктов Русского государства на западных границах. От нашествия врагов оно неоднократно погибало в огне и снова возрождалось. Данных о первых поселенцах не осталось. Но, в XVII веке большую часть поселенцев составляли казаки. Причем стоит предположить, что имели статус реестровых, то есть приписанных к сотням образованного Стародубского полка. (3)

Рассмотрим принадлежность населения:

1654 год — входит в состав России, относится к Нежинскому полку. 1663 год — Стародубский полк Новоместская сотня

В архивах сохранились сведения о переселении казаков и часто менялась приписка к сотням. Так, отмечался переезд казаков Новгородской сотни (в данном случае речь идет о сотне, сформированной в Новгород – Северском) и приписки их к Новоместной. В конце XVII века часть земель переходит в разряд монастырских. Появляются монастырские крестьяне. В источнике 1767 г рассказывается следующее: «Заборье при р. Лешне. В селе приезжий монастырский двор. В нем строений светлица с комнатой, в сенях чуланчиков для поклажи два, сарайчик один и. другие строения». А далее в документе рассказывается, что на реке Лешне было две водяные мельницы — одна в полуверсте от села при одном мучном котле, а вторая о двух мучных котлах, двух суконных и четырех пшенных ступах, с валюшнею.(14)

В селе насчитывалось подданических лавре 104 двора и 22 бездворные хаты.

В них проживало 911 жителей (484 мужского и 427 женского пола).(14)

На сайте Всероссийского Генеалогического Древа (https://forum.vgd.ru/792/104301/0.htm ) размещены расшифровки архивных материалов ГАБО (Госархив Брянской области) и ГАЧО (Госархив Черниговской области). Вотчинные книги Киево — Печерской лавры позволяют проследить историю фамилий. Но, главное, что описи позволяют определить чем занимались крестьяне и каково было хозяйство. Хаты традиционно большие. Имеют сени, две и более комнат. На дворе есть сарай, сенник, амбар. Из скотины – лошадь (иногда несколько голов), две коровы, овцы и несколько свиней. На огороде чаще сеют коноплю, имеют бортные деревья с пчелами. Лесные дачи принадлежат монастырю. Среди населения встречаются переселенцы с польских земель. Отмечаются случаи перехода из сословия казаков в крестьяне. Связано с утратой земли и переходом во владельческое состояние. (17)

Изменился и статус казаков. В 1735 году был издан Указ Правления Гетманского уряда, подтвержденный Российским Сенатом, о разделения рядового казачества на две основные категории: «выборных» и «подпомошников». Этот раздел был обусловлен тем, что значительная часть казачества обеднела и не могла нести службу в полном обьеме. Отдельную, наиболее бедную часть казачества, составляли «подсоседки».(16)

В связи с подобным преобразованием очень интересна судьба одного из казаков Нежинской сотни, стоявшего у основания рода Бенедиктовичей.

Фото 1 Родовое древо Бенедиктовичей. Составлено на основании исследований Всероссийского Генеалогического Древа (https://forum.vgd.ru/792/104301/0.htm) (17)

Благодаря совместной работе белорусских, украинских и российских краеведов удалось восстановить частично родословную Бенедиктовичей, в том числе той ее ветви, которая проживала в с.Заборье. Данное исследование позволяет проследить как менялся статус в течении нескольких веков.

2/1. Азар (Назар) – умер в 1764 г.

3/1. Ян (Иван) – (ок.1730 — 1799 г.г.) Проживал с семейством в с. Лотаки Черниговской губ. Жена: Акилина Давыдова ок. 1734 г.р. Дочери Татьяна (ок. 1766 г.р.) и Мария (ок.1771 г.р.).

Указан с семейством в Исповедных ведомостях по церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Лотаки в 1788 и 1799 годах.

4/3. Ян (Иван) – крещен 07.01.1772 г. Проживал: Черниговская губ., Суражский уезд, Новоместская волость, с. Заборье. Жена Пелагея Алексеевна (ок.1781 г.р.).

Указан с семейством в Исповедных ведомостях по церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Лотаки в 1799 г.

Показан по Переписи Малороссийским казаком Черниговской губернии Суражскаго уезда волости Новоместской села Заборья с указанием имущества им принадлежащаго 1835-го года (ГАЧО Ф.132 оп.1 Д. 843 Ревизские сказки. 1835 г.) 5/3. Алексей – ок. 1783 г.р. Проживал: Черниговская губ., Суражский уезд,

Новоместская волость, с.Заборье. По 7-й ревизии имел возраст 42 г. Сошел безвестно 1830 г.

6/4. Павел – крещен 15.02.1804 г. Согласно 8-й ревизии 1835 г. уволен обществом и определен губернским правлением в Сурожскую городовую полицию канцеляристом 1823 года и состоит на службе в земском суде повытчиком (ГАЧО Ф.132 оп.1 Д. 843 Ревизские сказки. 1835 г.).

В списке чиновников Черниговской губернии за 1853 год показан как смотритель тюремного замка г. Сураж в чине коллежского секретаря.

В службе с 23 мая 1823 года, в чине с 31 декабря 1848, в занимаемой должности с 7 февраля 1848 г.

В 1862 г. – в той же должности и чине.

7/4. Иван – крещен 27.01.1807 г. По 7-й ревизии имел 8 лет. В неизвестной отлучке с 1826 года (ГАЧО Ф.132 оп.1 Д. 843 Ревизские сказки. 1835 г.).

08.10.1831 г. обратился с заявлением в Ошмянский гродский суд для актикации документов, представленных им, Чериковского Повета Дворянином, при объявлении в Могилевское Дворянское Депутатское Собрание (НИАБ фонд 1732 оп.1 дело 34. Л.д. 252 об-253). (6)

8/4. Яков — крещен 21.12.1811 г. По дополнительной ревизии 1824 г. имел 15 лет и в 1835 г. в возрасте 23 г. занимался хлебопашеством. Грамотен. Лично подписал РС 1835 года (ГАЧО Ф.132 оп.1 Д. 843 Ревизские сказки. 1835 г.).

В 1878 г. — гласный Суражского уездного земского собрания. Источник: Памятная книжка Черниговской губ. на 1878 г. с.161-162.

9/4. Даниил – крещен 23.12.1812 г. Православного исповедания. Суражский купец второй гильдии. Хлеботорговец и землевладелец Могилевской губернии.

Второбрачная жена – Анна Семеновна (ок. 1833 г.р.). Дочери: Ульяна (1864), Евдокия (1870) и Мария (1873). (ГАЧО Ф. 679, оп. 1, д. 537).(4)

По дополнительной ревизии 1824 г. имел 13 лет и в 1835 г. в возрасте 21 г. занимался хлебопашеством как наймит. Грамотен (ГАЧО Ф.132 оп.1 Д. 843 Ревизские сказки. 1835 г.).(5)

07.09.1870 г. вместе со всем семейством возведен Указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии в звание потомственного почетного гражданина как приобретший по добровольному соглашению у помещика Антона Крогера Могилевской губернии Чериковского уезда имение Завод с фольварками Овчинец и Александровка за 15500 рублей без ссуды и без перевода долга (РГИА Ф.1343 оп.39. д.411).

В 1878 г. — гласный Суражского уездного земского собрания. Источник: Памятная книжка Черниговской губ. на 1878 г. с.161-162.

Владелец имений Глыбов и Завод Мхиничской волости Чериковского уезда Могилевской губернии.

В Глыбове имением управлял арендатор, имелось две корчмы (1884 г.).

В хут. Завод владел сукновальней с годовым оборотом в 9000 руб. (1881 г.), 3 корчмы, 2 водяные и воловая мельницы (1884 г.)

10/6. Дмитрий – 1833 г. р. Православный. Окончил Суражское уездное училище. Жена – Рученкова Надежда Ивановна.

1862 г. — письмоводитель Суражской городской полиции Черниговской губернии.

1868 г. — заседатель Ново-Александровского земского суда.

22.03.1868 г. — купил им.Плескишки Антуховской волости Новоалександровского уезда Ковенской губернии у помещика Валерьяна Петровича Кублицкого.

1876 г. – коллежский асессор. 1895 г. – надворный советник.

12.11.1895 г. за 35-летнюю беспорочную службу награжден орденом Св.Владимира.

31.01.1897 г. утвержден Сенатом вместе с сыновьями в дворянском достоинстве. Указ ПС по ДГ от 31 января 1897 года за № 445.

1912 г. — владелец имения Кенге Россиенского уезда Ковенской губернии. 11/6. Иосиф – включен в родовод условно.

12/9. Николай – 1855 г.р. Потомственный почетный гражданин.

В 1882 г. в возрасте 27 лет был уже вдов (ГАЧО Ф. 679, оп. 1, д. 537 Исповедные ведомости 1882 г.).

1885 г. — попечитель школы в с.Заборье.

Источник: Памятная книжка Черниговской губ. на 1885 г.

13/9. Семен (21.07.1856-06.10.1897) – Потомственный почетный гражданин.

В 1882 г. в возрасте 24 лет был холост (ГАЧО Ф. 679, оп. 1, д. 537 Исповедные ведомости 1882 г.).

Похоронен в с.Заборье. Памятник сохранился.

14/9. Алексей – ок. 1861 г.р. Потомственный почетный гражданин.

В 1882 г. имел возраст 21 г. (ГАЧО Ф. 679, оп. 1, д. 537 Исповедные ведомости

1882 г.).

15/9. Иван – около 1862 г.р. ПВИ. Потомственный почетный гражданин, сын хлеботорговца и землевладельца Могилевской губернии. Жена: дворянка Ванда Романовна Равич-Заторовская, римо-католичка.

В 1882 г. имел возраст 20 л. (ГАЧО Ф. 679, оп. 1, д. 537 Исповедные ведомости

1882 г.).

В 1882 г. воспитанник Новгород-Северской гимназии.

В 1884 г. студент 2-го курса физико-математического факультета Киевского университета.

По распоряжению департамента полиции от 11 января 1883 г. подчинен негласному надзору вследствие сношений с политически неблагонадежными лицами и подозрения в распространении среди учащихся революционных изданий.

В сентябре 1884 г. уволен из университета в связи с его закрытием по поводу беспорядков, происходивших 8 сентября.

В 1887 г. при зачислении на военную службу состоял под надзором полиции (ГАРФ ДП III, 1882, № 785; 1884, № 888; V, 1887, № 7249).

1911 г. — избран в присяжные заседатели по Чериковскому уезду для присутствования в судебных заседаниях Могилевского окружного суда.

16/9. Василий – (03.01.1867-19.05.1895) – Потомственный почетный гражданин.

Похоронен в с.Заборье. Памятник сохранился.

16/10. Афанасий – род. 22.08.1866 г. (МК Новоалександровской Преображенской церкви). ПВИ. Поручик запаса армейской пехоты.

31.01.1897 г. утвержден в дворянском достоинстве указом ПС по ДГ от 31 января 1897 года за № 445.

В 1900 г. уволен от должности мл. помощника Экспедитора приема детей С.- Петербургского Императорского Воспитательного Дома по домашним обстоятельствам. Титулярный Советник (РГИА Ф.759 оп.45 д.635).

17/10. Павел – род. 29.02.1876 г. (МК Ковенского Александро-Невского собора).

31.01.1897 г. утвержден в дворянском достоинстве указом ПС по ДГ от 31 января 1897 года за № 445.

18/10. Иван – род. 11.11.1882 г. (МК Ковенского собора)/ ПВИ. дворянин Ковенской губернии. Родовое имение «Кенге» Ковенской губ., Россиенского уезда в 166 дес. (РГИА Ф.1405 оп.544 д.1019).

31.01.1897 г. утвержден в дворянском достоинстве указом ПС по ДГ от 31 января 1897 года за № 445.

В 1909 г. окончил полный курс наук в Императорском Московском Университете с дипломом 2 степени.

Коллежский Секретарь с 3 Дек.1911 г. Городской Судья 5 участка гор.Ковно. Городской Судья г. Вилкомир.

Семейное положение — холост. 1915 г. – титулярный советник. 19/11. Антон

20/15. Евгений – 25.10.1903. Потомственный почетный гражданин. Родился в Глыбове Мхиничской волости Чериковского уезда. МК Мхиничской церкви.

Умер в Польше.

У Даниила Ивановича Бенедиктовича были дочери Ульяна (ок. 1864 г.р.) по мужу была Кочержевская, а Евдокия (ок. 1870 г.р.) — Нехаевская.

Ульяна Даниловна Кочержевская в 1912 г. она была попечительницей Заборской земской больницы.

Фото 2 Семья Д.И.Бенедиковича (предположительно) с.Заборье. 19.? По материалам форума поисковиков (https://forum.vgd.ru/792/104301/90.htm)

В 1782 г. полковая административно-территориальная система в Малороссии была ликвидирована. Административно село относится к территории, вошедшей в Малороссию. В 1781 году по распоряжению графа Румянцова, перед открытием наместничеств, было сделано статистическое описание Малороссии, по которой в селе Заборье числилось казаков 8 дворов, 8 хат и бездворных 1 хата; крестьян лавры 118 дворов, 120 хат и 6ездворных 30 хат. Во второй половине XVIII века в селе Заборье уже действовал деревянный храм во имя Святителя Николая Архиепископа Мир Ликийских. Максимальное число жителей 3440 человек наблюдалось в селе в 1894 году, количество дворов в это время превысило 500.

1781 год — Новгород-Северская губерния Суражский уезд (Мглинский уезд) 1786 год — Малороссийская губерния Суражский уезд

1802 год — Черниговская губерния Суражский уезд

1919 год — Гомельская губерния РСФСР Суражский уезд 1921 год — Гомельская область Клинцовский уезд

1926 год — Брянская губерния 1929 год — Западная область

1937 год — Орловская область

1944 год — Брянская область Красногорский район На конец XIXвека село Заборье достаточно крупное.

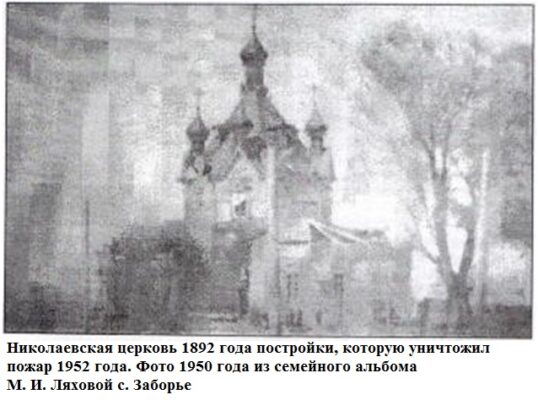

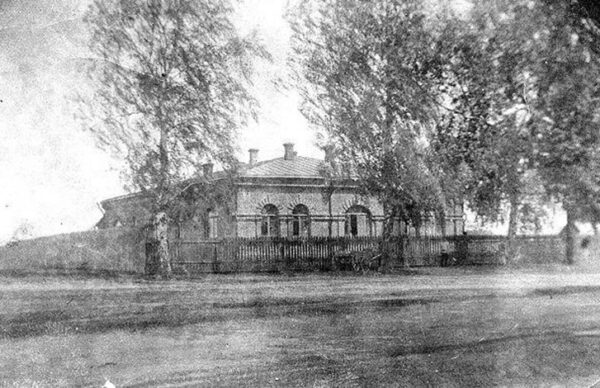

Фото 3. Николаевская церковь 1892 года постройки, которую уничтожил пожар 1952 года. Фото 1950 года из семейного альбома М. И. Ляховой с. Заборье (Фото из открытых источников (https://multiurok.ru/files/chernobyl-istoriia-odnogo- sela-selo-zabore-sozdani.html) (19)

Фото 4 Храма в 1940 г. Фото утраченных деревянных храмов (https://sobory.ru/article/?object=56424) (20)

В конце XIX века в с. Заборье была открыта земская школа. Занятия в ней вели священник Никита Курганский и учитель Петр Курганский. В школе обучалось 70 детей из них только 3 девочки. В 1903 году построено каменное здание школы, на каменном фундаменте, с железной крышей, размер 38 на 26,75 аршин, две комнаты для учеников, две комнаты для учителей, сарай, погреб. В 1912-1913 годы попечителем был князь Баратов В.А., учитель Пауков (закончил городское училище) и учительница Паукова (имеет звание учителя). При школе имелась библиотека-читальня. Инспектором был назначен статский советник Василий Петрович Бабиевский, в службе с 31 июля 1880 года, в настоящей должности (IV класс) с 1 января 1887 года, орден святой Анны 3 степени (1 января 1900 года), содержание 2000 рублей, жительство имеет в городе Новозыбкове в 1879 году основано народное училище, помещение в общественном доме; на содержание училища отпускается от земства 450 рублей и от общества 50 рублей. Учащихся 60 мальчиков и 10 девочек, окончило курс 8 мальчиков. Законоучитель,священник Григорий Григорьевич Вельский, в службе с 8 октября 1899 года, содержание 60 рублей. Учитель Иван Степанович Ластовченко, имеет звание начального учителя, в службе с 27 октября 1883 года, содержание 300 рублей. При училище имеется 1/2 десятина земли; пение не преподается.

В начале XX века в с. Заборье был открыт детский приют учреждения Императрицы Марии, в котором могут призреваться, согласно уставу, только дети из Заборской, Поповогорской и Лотаковской волостей, на средства которых этот приют и содержится. («Отчет о деятельности Суражской Уездной Земской Управы за 1912 год», 1913 год).(8)

Вот что сообщает о данном событии «Собрание Узаконений ведомства учреждений императрицы Марии» том 5, книга 3, 1910, с.259.:

«Местное население отнеслось к этому весьма сочувственно. Почетный гражданин Бенедиктович (С.Д.) пожертвовал для устройства приюта около 1.5 десятин огородной земли в с.Заборье. Волостные сходы Заборской, Поповогорской, и Локотовской волостей постановили обращать в пользу приюта штрафные суммы, поступающие в распоряжение волостей (до 2000 рублей в год), а также сборы взимаемые в мирской капитал за заключение в волостных правлениях сделок и договоров. Суражское Уездное Земское собрание постановило выдать единовременно 300 рублей на устройство приюта и отпускать кроме того постоянное пособие по 100 рублей в год. Из числа помещиков 9 изъявили желание войти в Попечительский Совет с обязательством ежегодного взноса в пользу приюта 50 рублей, а 14 помещиков согласились быть членами-соревнователями с уплатой от 3 до 5 рубей ежегодно. Лично земский начальник пожертвовал из своих средств 500 рублей.

Таким образом, общий ежегодный доход приюта от пожертвований и использования собственного огорода составлял более 1900 рублей.

И указом № 2326 от 26 февраля 1905 г «сельскому детскому приюту Ведомства учреждений Императрицы Марии в селе Заборье Суражского уезда Черниговской губернии присвоить наименование «приют Имени Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича.»

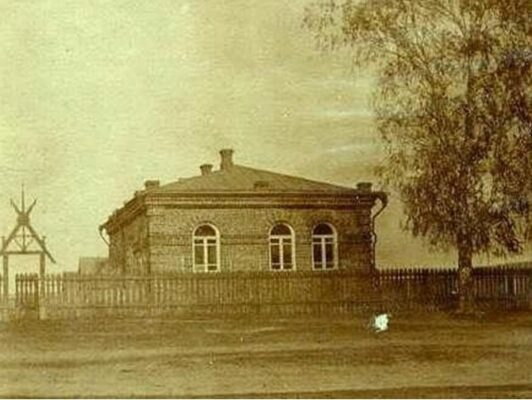

Фото 5 Земская школа в с.Заборье. Фото из открытых источников.(Сергей Проничев http://klintsy-portal.ru/)(21)

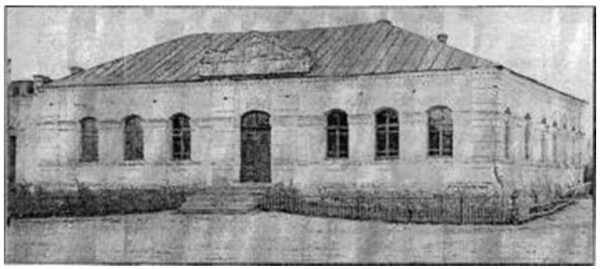

В рамках реформы земской медицины принято решение о строительстве больницы.

Проживавший в селе помещик Семен Данилович Бенедиктович, выделил 1500 рублей на строительство земской больницы в Заборье, которую открыли в 1905 году.

Далее анализируя материалы Земской Управы, мы получаем интересную информацию. После Земской реформы 1864 г, Земства получили ответственность за социальное направление. На местах необходимо решать как необходимо обучать, лечить людей. В районе свирепствовали эпидемии. Люди стали массово перемещаться в поисках работы. Города требовали грамотных работников. Изначально привлекали фельдшерами отставных содат, получивших навыки первичной медицины. В метрических книгах отмечен умерший от горячки фельдшер Заборья солдат Сергей.(1) Однако, необходимо было совершенствовать систему медицинской помощи. Тогда и было принято решение о строительстве больницы. Хочется обратить внимание на уровень подхода Земства к вопросу. Сразу стоял вопрос о привлечении грамотных высокопрофессиональных специалистов. Анализ источников показал, что до революции в Заборье работали только приезжие врачи и фельдшера.

Дляч привлечения профессионалов был построен дои Врача. Здание размещалось на отведенной под больницу земле. Было очень добротно и грамотно спроектировано. Прошло более века, а здание после ремонта может вновь выполнять свои функции.

Фото 6. Земская больница с.Заборье. 1911г. Фото из открытых источников. (Сергей Проничев http://klintsy-portal.ru/) (21)

Первым врачом был приглашен Подвойский. Вот как описывает его работу на основе анализа отчетов Земств местный краевед Святогор С.И.

Михаил Андреевич Подвойский. Сразу скажем: богатый был крестьянин. Все делал с материальным расчетом. Любил честь и уважение. В конце прошлого века, как уже отмечалось, вместе с- государственным крестьянином Белым Г. С. был владельцем водяной мельницы на реке Беседи. В 1885 году избирался попечителем Перелазского земского училища. Когда возникло затруднение с размещенном амбулатории и аптеки медицинского участка а Поповой Горе (не оказалось здесь соответствующих помещений). Михаил Андреевич предложил в аренду свой дом, сделал в нем все необходимые приспособления и перегородки. Конечно же, сдача

в аренду дома приносила ему определенный доход, в чем он был заинтересован. В земской управе Подвойский даже доказывал, что аптеку и амбулаторию удобно иметь в Ширках, а не в Поповой Горе, потому, что входящий в Поповогорский медицинский участок Заборская и Лотаковская и часть Поповогорской волости отделены от Половой Горы рекой Беседью. «Невыгодно людям, особенно при разливах реки, — доказывал он, — лекарстсва в аптеке стоят 2-3 копейки, а переправ а через Беседь — 10 копеек».(15)

Несколько лет амбулатория и амбулаторная аптека Поповогорского медицинского участка размещались в арендованном доме Подвойского М. А. Видимо, это оказало определенное влияние на выбор профессии его сыном Василием. Василий Подвойский, окончив Поповогорскую земскую школу, продолжил учебу и добился поступления в Киевский университет. Его желанием было получить специальность врача. Что бы в университете! учился крестьянский сын. в то время это было исключительной редкостью. Да и в материальном отношении все-таки это было не просто. Поэтому отец и сын Подвойские решили обратиться в Суражское земское собрание с просьбой назначить слушателю университета стипендию. Земское собрание рассмотрело этот вопрос на сессии 1899 года и приняло решение о назначении студенту Василию. Подвойс кому до окончания им университета ежегодной стипендии в сумме 300 рублей, но с определенным условием.

В январе 1900 года отец и сын Подвойские дали подписку о том, что Василий Подвойский но окончании университета должен проработать в Суражском земстве врачом не менее шести лет. При этом из его жалованья будет производиться вычет, чтобы покрыть земские затраты на его университетское обучение. В этой подписке была сделана оговорка следующего содержания: «…в противном случае — выданная стипендия должна, быть возвращена или безотлагательно взыскана с общего Михаила и Василия Подвойских имуществ».

Никакого взыскания , делать не пришлось. Василий Михайлович Подвойский после окончания университета в 1907 году стал работать земским врачом, врачом Заборской больницы. Обо всем этом рассказано в сборнике «Журналы Суражского уездного земского собрания 1911 года, Су- раж. 1912 г.».

На этом история о земском враче Подвойском не заканчивается. Жил он в с. Заборье. Квартира его была на одном дворе с больницей, но в отдельном кирпичном здании с пятью комнатами и кухней. Работа была нелегкой. Заборский медицинский участок был велик по своему территориальному положению. Некоторые его селения располагались от местопребывания врача на расстоянии до 35 верст. Врач должен был регулярно выезжать на фельдшерские пункты своего участка. Каждую неделю, по средам, Василий Михайлович выезжал в Попову Гору, где вел амбулаторный прием больных.

Заборская больница была рассчитана на 10 коек. Больничное здание было собственностью земства новое, кирпичное, расположенное на высоком песчаном месте, но не совсем приспособлен иое к своем-у назначению. Имелись здесь и заразные бараки, пост роенные отдельно Деревянное здание н две комнаты. Они то же 1 были недостаточно оснащены и оборудованы. В штате больницы помощниками земского врача В. М. Подвойского были фельдшер Сильвестр Прокофьевич Старовойт (он же и зав, хозяйственной частью) и акушерка Анастасия Петровна Подвойская.

Нелегок был молодого земского врача. Да и условия работы не всегда были благоприятными. В соответствии с существовавшими тогда порядками врач имел право ежегодно пользоваться месячным отпуском, а через пять лет работы ему разрешалась командировка в университетские города с целью пополнения и расширения знаний. На период командировки за врачом сохранялась заработная плата и выдавалось единовременное пособие — 3’20 рублей. Но такая командировка давалась с обязательством врача после командировки проработать еще три года.(15)

Вот и у заборского земского врача Подвойского тоже возникло желание обогатить свои знания, повысить квалификацию. Для этого на некоторое время надо было выехать в университетский город. Но этому мешали его денежные долги и обязательства перед земством. В 1911 году Василий Михайлович обращается в Суражскую уездную управу с просьбой о ходатайстве перед очередным земским собранием о временном прекращении с него денежных вычетов за полученную во время учебы стипендию. Такая отсрочка ему была нужна в течение двух-трех лет. необходимых для усовершенствования в медицинских науках, после чего он обещает беспрекословно выполнять свои обязательства.

Земство вынесло такое решение: «Ввиду того, что врач Подвойский не отказывается служить в земстве, а покидает его временно для специализации в медицинских науках, после чего обещается отслужить в земстве сумму своего долга за стипендию, управа полагала бы возможным отсрочить врачу Подвойскому уплату его долга на два года». И далее в решении земства указывалось:

«…если же врач Подвойский по окончаниии специализации в медицинских науках не исполнит своего обещания, то в таком, случае взыскать с него, согласно данной им расписке, сразу всю оставшуюся сумму долга».(15)

Очень интересная информация. Земство рассчитывает уровень специалистов. Заинтересовано в повышении квалификации. При этом разработан механизм закрепления на месте после окончания учебы.

На время академического отпуска будут приглашены врачи соответствующей квалификации. По свидетельству современников, Заборская больница была достаточно передовой на данный период, и во многом не уступала, но и превосходила больницу в Сураже уездном центре.

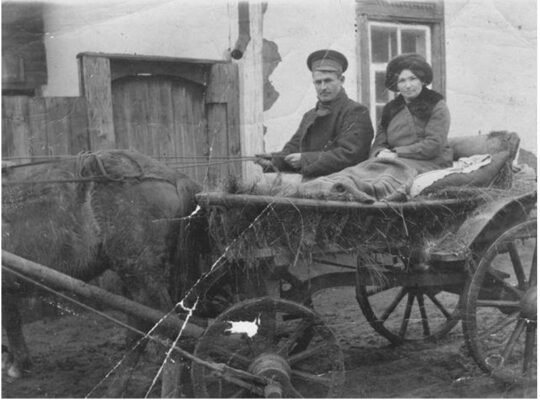

Фото 7. Дом врача. 1911г. Фото из открытых источников.(Сергей Проничев http://klintsy-portal.ru/).

Вот тогда и был подсчитан оставшийся долг врача Подвойского земству. Оказалось, что за время учебы в университете с 1900 по 1907 год, В. М. Подвойскому было выдано стипендии от земства на сумму 1650 рублей. За период же его работы земским врачом удержание производилось с 1908 года по 1 августа 1911 года. Было удержано 645 рублей. Остаток долга составлял 1005 рублей. По тем временам это была немалая сумма. Она составляла почти годовую заработную плату врача Подвойского. Ему земство платило 1200 рублей в год, а в пересчете на месяц •— 100 рублей. Это была солидная заработная плата и особенно в сравнении с зарплатой земского учителя. Денежное содержание учителя в год составляло 300— 360 рублей. 25 -30. рублей в месяц. Так что в сравнении с земскими учителями, да и фельдшерами тоже, земский участковый врач получил заработную плату почти в четыре раза больше. Но долг врача Подвойского земству был все- таки велик и с ним надо было рассчитываться.

После научной командировки в г. Киев, которая прошла успешно, врач Подвойский снова возвратился в Заборскую больницу и продолжал работать в качестве врача Суражского земства. Постепенно рассчитался со своим студенческим долгом. Продолжал работать там же и после победы революции в октябре 1917 года. Но обстановка тогда складывалась чрезвычайно сложная. 1919—1920 годы в Суражском уезде, в том числе и в поповогорском крае, были годами беспрерывных эпидемий. Особенно свирепствовал брюшной тиф. Велика была смертность.

Фото 8. Основа передвижения фельдшера и земского врача. С.Заборье. 1911 г. Фото из открытых источников.(Сергей Проничев http://klintsy-portal.ru/) (21)

К тому же больницы, из-за отсутствия денежных средств, нечем стало финансировать, не на что было содержать.

Решением президиума Клинцовского уездного исполкома (к тому времени центр уезда был переведен в г. Клинцы) от 3 июня 1922 года Заборская больницабыла временно закрыта. Не работала до осени следующего года. Врач Подвойский настойчиво добивался возобновления работы сельской больницы в Заборье. Благодаря его ходатайству с 1 октября 1923 гоДа Заборская больница была принята на местный уездный бюджет и в ноябре того же года возобновила свою работу. По представлению заборского врача был восстановлен в штате больницы и фельдш. р С. П. Старовойтов.

Фото 9. Велосипед в начале ХХ века стал основным средством передвижения интеллегенции. Фото велосипедистов около земской больницы. Фото из открытых источников.(Сергей Проничев http://klintsy-portal.ru/)

Нам повезло, что сохранились отчеты деятельности Суражской Земской управы за 1911 и 1912 годы. В Отчетах очень подробно описано общее состояние больницы, в период научной командировки врача Подвойского. Больница на осталась без работников. Были приглашены опытные сотрудники, получившие столичное, а иногда и заграничное образование.

«В 1912 в Заборском медицинском участке функционировала Заборская земская больница на 10 кроватей. Больница вместе с амбулаторией помещается в принадлежащем земству каменном здании, находящемся в селе Заборье и стоящем на высоком песчаном месте, вдали от села. При больнице имеются: каменный погреб, ледник, конюшня, сарай, амбар и баня. Здание не совсем приспособлено для больницы, имеются две палаты мужская и женская по 5 кроватей в каждой; на каждую кровать приходится 45 кубических саженей воздуха. В больнице не имеется отдельного помещения на случай изоляции больных, издающих зловоние (гангрена легких, гнилостные послеродовые заболевания и прочее). В таких случаях приходится больных обеих палат переводить в одну из них и коридор, а другую палату предоставлять больному, требующему изоляции. Также не имеется особого помещения для прислуги, больничный служитель поэтому уходит ночевать в село, а сиделка помещается в проходном коридоре. Под присмотром ее одной остаются все тяжело больные и сиделка иногда дежурит у таких больных по несколько ночей к ряду. Фельдшер и акушерка помещаются в больнице в двух небольших комнатах. Врач имеет квартиру в 5 комнат и кухню на одном дворе с больницей, в отдельном каменном здании.

Имеется отдельное деревянное здание в 2 комнаты, служащее заразным бараком, но оно не благоустроено и требует общего ремонта. Операционная имеется. Родильного отделения и отделения для сифилитиков не имеется; больные сифилисом отправляются в Суражскую больницу. Вода для питья достается из колодца, имеющегося на больничном дворе. Пищевое довольствие больных: борщ или суп мясной, или рыбный, каша с маслом или салом, черный и белый хлеб и чай; слабым больным давали молоко, яйца и вино. Лечение — бесплатное, только с больных других губерний и уездов взималось по 60 копеек в сутки. Медикаменты выписывались от Юротата, а перевязочные предметы — от Боровской мануфактуры О.А.Фаянс. Личный состав: попечитель — Кочержевская У.Д.; заведующий больницей — женщина-врач Альбицкая Анна Андреевна (с 20 декабря 1911 года), она же участковый врач; акушерка -повивальная бабка Крако Вера Григорьевна (с 20 ноября 1911 года); фельдшер Старовойт Сильвестр Прокофьевич (с 1 июля 1908 года). Кроме того, имелись: 2 служителя, сиделка, кухарка, прачка, которые не получали от земства ни одежды, ни продовольствия.» («Отчет о деятельности Суражской Уездной Земской Управы за 1912 год», 1913 год)

Фото 10. Игра в крокет. Самый высокий в центре – фельдшер Сильвестр Старовойт (определено внучкой З.В.Альховой) Фото из открытых источников.(Сергей Проничев http://klintsy-portal.ru/)

Больница смогла пережить войну, революцию, лихолетье Гражданской войны и продолжала выполнять свою важную функцию.

Чернобыльская катастрофа сломала привычный уклад. Село было отселено. Больница постепенно разрушалась. Заросла территория. Обвалилась крыша. Заросло и местное кладбище. На кладбище с.Заборье сохранилось несколько надгробий. Среди них есть и памятник меценату, потомственному почетному гражданину Семену Даниловичу Бенедиктовичу.

Фото 13. Современное состояние Дома Врача.

Литература:

Архивные материалы:

Исторические источники:

Материалы краеведческих исследований:

Электронные материалы:

Фото семьи Ушаковых из Красной Горы

Верьте в чудеса и будьте счастливы и любимы! И снова здравствуйте, дорогие читатели! С какими ...

Уважаемые жители Макаричского сельского поселения! Примите самые добрые поздравления с Новым ...

Накануне Нового года звание «Народный мастер декоративно-прикладного искусства Брянской ...

Сегодня, переворачивая листы календаря уходящего года, мы вспоминаем его знаковые ...

Александр, 42 года: – Праздник всегда встречаем в кругу семьи и друзей. Смотрим выступление ...