Проект брянской газеты «Красногорская жизнь» «Истоки»

Как оберег от бед и напастей

Жители деревни Морозовки сохраняют старинный обряд «Свеча», наверное, единственный такой оставшийся в России.

Дорогие читатели, вы даже не представляете себе, сколько уникальных, не утративших своей аутентичности обрядов хранит наша красногорская земля! О некоторых из них: «Вождение (Похороны стрелы)» в Яловке и Увелье, «Куль соломы» в Любовшо – мы уже неоднократно писали. Сегодня же с восторгом, другое слово трудно подобрать, — рассказ ещё об одном удивительном, чудом сохранившемся старинном обряде – «Свеча».

Совсем небольшая – в одну улицу, да и то с почти пустыми глазницами окон домов – деревня Морозовка, что на краю России. Когда-то жизнь в ней кипела. Были и школа, и отделение совхоза, и участковая больница, и даже две ветряные мельницы. Был и Морозовский сельсовет. Но процесс оттока людей из отдалённых мест набирал силу, деревня эта потихоньку «сжималась». У нас его ускорила и катастрофа на Чернобыльской АЭС, затронувшая Красногорский район. Сейчас в Морозовке два десятка человек. Но они, как оказалось, бегу времени не сдаются. Засевают огороды, держат скотину, разбивают сад Памяти и сад Победы в честь земляков, участников Великой Отечественной, тягают на Масленицу колодки и ведут «Свечу». Вот о ней и разговор. Подобный обряд, притом в неусечённом виде – с переносом иконы – сохранился и в Яловке на престольный праздник села – Покрова Пресвятой Богородицы. Но тем более удивителен тот факт, что до сих пор проводится он, только на «святое Василье», так в народе называют день, посвящённый памяти святителя Василия Великого, в маленькой, укрытой от больших дорог Морозовке, где и жителей-то всего ничего, да и храма никогда не было.

Признаюсь, об обряде этом слышала давно. Да всё недосуг было. То сначала жители не хотели афишировать, то праздник наш – журналистский, который тоже в этот день. А «Свечу» морозовцы начинают 13 января строго в 6 вечера и ведут службу до полуночи, продолжают 14 января – непосредственно в день Василия Великого — с утра до полудня. Но в этом году сказала себе: «Еду обязательно!».

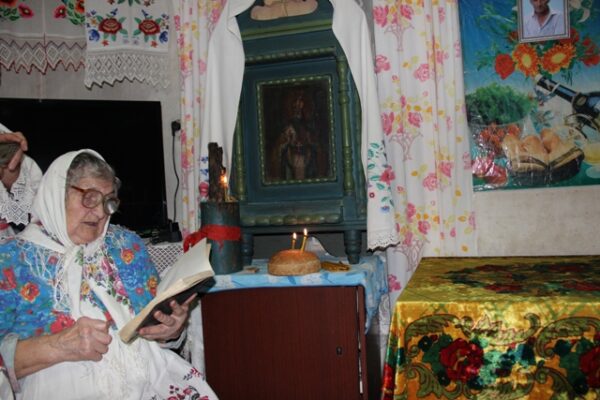

И вот в Щедрый вечер 13 января я в гостях у Валентины Николаевны Хламовой, хозяйки уютного дома с поразившими меня выскобленными до бела, как в старину, деревянными полами, где уже несколько лет хранится местная реликвия – икона святителя Василия Великого. Раньше она переносилась из дома в дом, но последние годы, как объясняет Валентина Николаевна, икона остаётся всё время у неё: и людей в деревне совсем мало, и приходят на Свечу только три – четыре человека. Когда узнали, что приедет журналист, подошли и ларневцы – уроженцы Морозовки. Всего собралось девять человек. Это Мария Васильевна Тикун, Антонина Ильинична Хламова, Валентина Ивановна Белозор, Лариса Григорьевна Кожемяко, Наталья Анатольевна Ефименко, Клавдия Михайловна Мельникова, Нина Степановна Марченко, Валентина Алексеевна Шестопалова и сама хозяйка, хранительница обряда. Вот что они рассказали про него: «Икону переносили ежегодно в те дома, хозяева которых просили об этом и могли сохранить её. Праздник состоял из нескольких этапов: сбор в доме, где икона, чтение акафиста и проведение вечерней службы, трапеза, утренняя служба, обед, перенос иконы в другой дом, зажигание свечей, чтение молитв, тушение Свечи.

Свечой называется и свеча, и самописная икона Василия Великого. Она появилась здесь в довоенное время. Принесла икону монашка Ульяна Ивановна Глазун, которая ещё юной из этих мест ушла в монастырь, а потом вернулась в родной посёлок Чиграи. Произошло это, как начались гонения на монастыри. Для иконы был сделан киот — деревянный остекленный ящик, украшенный резьбой, его высота – около полутора метров. С тех пор ежегодно и стали проводить праздник, совершая службу Василия Великого и перенося икону. Когда Ульяна Ивановна Глазун ослабла, она передала икону в Морозовку набожной женщине Евдокии Фёдоровне Сердюк. Та уже и записала службу в особую тетрадь.

Раньше бедно жили. Не брали и те, кто не чувствовал в себе духовной силы.

На Свечу ходили преимущественно верующие из Морозовки и соседних посёлков и деревень: бабушки старые, женщины, которые знали молитвы. Приходили посмотреть на службу местные жители — женщины, мужчины, дети.

Участники праздника приносили с собой полотенца, деньги или какие-либо дары. Перед иконой зажигали Свечу — одну большую, которая была в деревянной подставке, обвязанной красной лентой, и вокруг нее несколько свечек поменьше. Большую свечу делали сами местные жители из воска, она хранилась многие годы и переносилась вместе с иконой. Присутствующие тоже держали в руках зажженные свечи.

После этого начиналась служба святителю Василию Великому. Ее рукописный текст – в тетради, которая находится в ящичке киота и бережно хранится. В ней акафист, вечерняя и утренняя службы. Служба была торжественной и походила на церковную, все молились. Как в храме!

Служение заканчивалось в 12 часов ночи, после чего хозяева дома устраивали вечерю. Во время трапезы происходил обряд, который условно можно назвать причастием: хлеб крошили в вино, и каждый это пробовал. Потом отдыхали. В шесть утра опять зажигали свечи, молились, читали и пели церковные песни до часу дня. Потом икону переносили в другой дом. Перед выносом хозяин устраивал обед.

Икону чаще всего переносили на полотенце две или четыре девушки, сменяя друг друга. А крест перед ней нёс мужчина. Вместе с иконой переносили и свечу, действо так и называлось — перенос Свечи. Далее в процессии шли верующие с чтением молитв и все остальные участники праздника. Кто встречался на пути, старались пройти под иконой: получить благословение и поправить здоровье.

В доме нового хозяина икону ставили в красный угол и зажигали вокруг свечи. Продолжали и церковные песнопения, и молитвы. Столы не накрывали. В три часа дня тушили Свечу, и икона на год оставалась в этом доме. Часто ее не держали в самой избе, а уносили в какое-либо чистое помещение. В деревне молодняк скота зимой вводили в дом, а вместе со скотом икону держать нельзя».

По воспоминаниям Л.Г. Кожемяко и А.П. Чиграй, монашка Ульяна была худенькая, высокая, степенная, всегда в чёрном, никогда не ела мяса. В юности пешком добиравшаяся в храмы Киева, до самой старости ходила 18 километров босая молиться в Выдренку. Умерла в 1980-ом году в августе.

Икона Василия Великого — Свеча — очень почитаема в Морозовке и ее окрестностях. Считается, что она спасает местных жителей от бед и напастей: даже в войну Свеча была, и ни один дом не сгорел, и немцы никого не тронули! И хотя сейчас её не переносят, однако службы Святителю Василию перед иконой продолжаются пока ежегодно.

Обряд «Свеча», сберегаемый жителями Морозовки, является уникальным и не так прост, как кажется на первый взгляд. Он очень древний, уходящий своими корнями в языческие верования русского народа-земледельца и одновременно строящийся на православно-церковных традициях и культах святых заступников. В конце ХIХ века этот обряд был распространён в некоторых губерниях европейской части России как общедеревенский праздник, включавший в себя вариант братчины — совместную трапезу-складчину всех жителей. Для деревенского человека этот обряд был настолько значим тогда, что несвершение его могло означать только гибель рода.

К сожалению, в настоящее время обряд практически полностью утрачен на территории современной России. И наш Красногорский район – счастливое исключение. Причиной тому явились преследования в советское время церкви и церковных обрядов, к которым относился и обряд «Свеча». Думаю, у нас он смог уцелеть благодаря двум факторам: отдаленности местности от центра и городов, что способствовало сохранению самобытности и уклада русской деревни, и местным энтузиастам в лице жительниц Морозовки и Яловки.

В исследовательской литературе последних лет информации о совершении обряда «Свеча» в России немного. Это, например, статья в журнале «Вестник археологии, антропологии и этнографии» (№1, 2012) авторов О.А. Лобачевской (Минск) и Р.Ю. Федорова (Тюмень) «»Свеча» в Сибири: этнографический и культуро-антропологический аспекты бытования обряда у белорусских переселенцев». На сайте Брянского областного методического центра «Народное творчество» есть рассказ об обряде в Яловке, опубликованный 14 марта 2024 года.

Нашла упоминание о «Свече» только в одной деревне на Смоленщине и в отдельных местах на Гомельщине и Могилёвщине Республики Беларусь, поэтому обряд наш представляет значительный интерес для осмысления этого явления народной культуры. Трансформация фольклора в современной социокультурной ситуации требует особого отношения к этноисполнителям преклонного возраста, которые до сих пор сохраняют исконность обряда. Мы сделали видеофильм, который задокументировал традиционные ценности нашего народа и показал отношение потомков к памяти рода.

Настоятель храма во Имя Святой Троицы протоиерей Александр Буденный поддерживает местную традицию: «Я знаю о «Свече». К сожалению, в России она почти везде утрачена. Красногорский район – наверное, единственный. В чем положительное значение «Свечи»: обряд сближает Церковь с народом. А если мы и дальше будем следовать ему, то Господь не оставит этот уголок России! Поэтому я несколько лет назад освятил икону в Морозовке, чтобы люди и дальше собирались вместе, творя молитву Господу нашему».

Поздно вечером мы покидали гостеприимную Морозовку, а вслед нам, как непрерывная вязь веры нашей неслись слова акафиста: «Радуйся, Василие, великий иерарше, православия всемирный светильниче…», как незримая нить, закольцовывающая прошлое, настоящее и будущее.

Елена СЕВРЮК. Фото автора.![]()